Presentación

De los objetivos de la Comisión Estatal Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, el del Municipio Libre ha sido uno de los más inquietantes y de mayor relevancia para la vida institucional de la entidad.

Sabido es que la conmemoración de ambos eventos, aparte de los festejos que puedan mostrar las artes, las costumbres, los testimonios que dan cohesión a nuestra identidad, y los monumentos que simbólicamente nos den perennidad, es ocasión para una revisión de la enseñanza de la historia para depurar aciertos y desaciertos reforzando los hechos reales y desmitificando los que en su momento fueron exaltados para consolidar un sentido de patria.

Muchas instituciones y legiones de investigadores se han sumado a ese propósito, atendiendo a una historiografía que ya deslinda la veracidad y la documentalidad de los hechos, empezando por conocer las fuentes de que se valieron los redactores de los textos históricos.

Considerada como uno de los primeros logros supremos de la Revolución Mexicana la liquidación del antiguo sistema de prefecturas y la expedición del municipio libre, dictados ambos por Venustiano Carranza a principios de diciembre de 1914 en Veracruz, era ilustrativo escudriñar la evolución de esta nueva figura política al correr del tiempo para que, junto con el Centenario, se valorara en su integridad y la validez del concepto de municipio libre.

Fue la Asociación Civil La Crónica de Sinaloa, presidida por el MC Francisco Padilla Beltrán, con la asesoría del Instituto de Investigaciones Históricas y Archivísticas La Crónica de Culiacán, quien emprendió la tarea de hacer esa revisión con la colaboración de los cronistas de cada municipio, y con ellos forjar un programa que la Comisión acogió con entusiasmo y ha apoyado con el mayor de su interés.

Fue así, también, como surgió el Proyecto de Ensayos Monográficos de los 18 municipios del estado, ponderando, precisamente los logros y las frustraciones de su casi centenario desarrollo. A esta tarea se sumó, con igual entusiasmo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa el cual se haría cargo de la edición e impresión de todos los ensayos, cuidando de que el costo global se prorrateara entre la Comisión, el COBAES y los municipios en sus respectivas jurisdicciones.

COBAES agradece, en este caso, al presidente municipal Víctor Manuel Sarmiento Armenta de El Fuerte su aportación; a la Comisión, y en especial al interés aplicado en ello, al coordinador de la Comisión, licenciado José Ángel Pescador Osuna; y por supuesto por haber hecho posible este arduo trabajo editorial del Ensayo Monográfico de El Fuerte, de Ernesto Parra Flores. Igualmente, agradece a La Crónica de Culiacán su participación al haber asumido la responsabilidad de revisar los textos y de autorizar la impresión en la etapa final del proceso editorial.

Este segundo volumen del proyecto, no sólo por su tamaño y contenido, pretende ser un acicate para los cronistas que trabajan el resto de los municipios, sino más particularmente para quienes sueñan en porvenires de grandeza para que no olviden que un presente sin pasado se desvanece, y que futuro sin presente se resuelve en la inoperancia.

Lic. Policarpo Infante Fierro

Director de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa

Introducción

Hablar del Municipio Libre, que como tal fue inscrito en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, va más allá del tiempo y la circunstancia en que este hecho se produjo. Hace más de tres mil años que las formas municipales de la organización urbana se perfilaron como una solución a los problemas de convivencia en sus comunidades.

Lo que en esta ocasión atañe, es la relación directa de esa forma de asociación natural, que los juristas señalan como anterior al concepto y la creación del Estado, con la secuela de una institución que llega hasta nuestros días en un caminar donde la libertad y la autonomía se conjugan como el anhelo, indiscutible e indisoluble, de generaciones tras generaciones de seres humanos que amaron los beneficios de esta convivencia porque, en suma, es la casa donde se nace, se habita y se desarrolla el ser humano, forja familia y conforma sociedades para el beneficio común.

Empero, no ha sido fácil, sino todo lo contrario, mantener ese nivel de libertad, seguridad y autonomía que le han sustentado su existencia todos los códigos que norman sus gobiernos. Investigar, revelar, documentar y describir los avatares que ha debido sortear, es alcanzar madurez en su concepción y existencia.

En nuestro caso, el Municipio, no obstante ser parte de la identidad que avala la existencia de un origen, preservarlo en las magnitudes de sus funciones y alcances de servicio a la comunidad, ha sido una tarea cotidiana de enfrenamiento a escaseces, recursos naturales y apropiación de éstos, y sobre todo, poderes alternos o superiores que lo limitan, lo someten y, en ocasiones hasta los desaparecen.

Por otra parte, el Municipio Libre ha sido el ideal con que México consolidó su independencia, forjó una nación, y ahora se empeña en integrarlo a un concepto de Estado donde sea o siga siendo la base de la organización política y el eslabón primario para cualquier tipo de sistema que se le imponga. De ahí la necesidad de que, a partir de habérsele considerado en la Constitución de la República con esa característica de libertad y autonomía, se analice y describa su evolución a la fecha de nuestro Centenario de la Revolución Mexicana.

Es obvio que, si al Municipio Libre se le considera como uno de los primeros y fundamentales logros de la Revolución, no está por demás ponderar qué tanto se ha cumplido del prístino ideal, cuánto le falta para alcanzar su cabalidad, y qué deba hacerse para lograrlo.

Un breve referencial histórico podría ayudar a entender el clamor con que el Municipio Libre logró, al menos, su denominación:

—1903. Los municipios existían sólo de nombre; los ayuntamientos eran manejados por los gobernadores y los jefes políticos; los presidentes municipales carecían de autoridad. Porfirio Díaz promulgó una nueva ley que reafirmaba a los prefectos políticos como la primera autoridad y de los servicios en las municipalidades respectivas, subordinadas al gobernador del Estado.

—1906, El Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón postuló la supresión de los jefes políticos. Su programa exponía, además: Reorganización de los municipios que han sido suprimidos y robustecimiento del poder municipal.

—1912, (2 febrero) En el Plan de Santa Rosa los zapatistas aluden al proceso electoral en los municipios y piden penas para quienes burlen su voto.

—1912, (25 marzo) Pascual Orozco en Chihuahua, en el Pacto de la Empacadora, también se pronunció por suprimir a los jefes políticos, cuyas funciones serían desempeñadas por los presidentes municipales, y proclamó la independencia y la autonomía de los ayuntamientos para legislar sus arbitrios y fondos.

—1913 (26 marzo) El Plan de Guadalupe, elaborado por Carranza y sus seguidores, se pronunció contra Victoriano Huerta; quien días antes había ordenado el asesinato de Madero.

—1914 (12 diciembre), adiciones al Plan incluyeron “el establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional”; y entre las diecinueve que se enumeraron, cinco corresponden a cuestiones municipales, entre ellas, “la organización política del municipio libre, administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y sin que haya autoridad intermedia entre éstos y el gobierno del Estado”.

—1914 (26 diciembre), Carranza decretó en Veracruz la reforma del 109 de la Constitución de 1857, estableciendo la libertad municipal, antecedente del 115 de la Constitución de 1917.

—1914 (29 diciembre) Eulalio Gutiérrez, presidente provisional de la Convención de Aguascalientes, expidió un decreto –publicado 11 enero 1915-, donde prescribe la libertad municipal como base de la democracia y uno de los ideales, quizás el primero de la Revolución triunfante, y derogó la ley de 1903.

—1915 (11 enero) El decreto de Eulalio Gutiérrez expuso:

“la libertad municipal es la base de la democracia; y uno de los ideales, quizás el primero de la Revolución triunfante, ha sido la restitución de la libertad municipal y con ella de los bienes y rentas propios de las mismas corporaciones, por lo que se deroga la ley de 26 de marzo de 1903 y se restituyen a los ayuntamientos del Valle de México los bienes propios, impuestos y rentas de que disfrutaban antes de la vigencia de la ley referida”.

—1915 (25 marzo) El gobernador interino de Sinaloa, Manuel Rodríguez Gutiérrez hizo efectiva la prohibición de las Prefecturas y la disposición de que los presidentes municipales asumieran el mando político

—1915 (8 abril) Decreto 14, artículo único. Se reforma el Art. 109 de la Constitución Federal de los EUM de 1857: “los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular teniendo como base para su división territorial y de su organización política el Municipio Libre administrado por los ayuntamientos de elección popular directa y sin que haya autoridad directa intermedia entre éstas y el gobierno del Estado”.

—Decreto 15: “Que habiéndose publicado por bando solemne la Suprema Resolución del Primer Jefe de la Revolución y encargado del poder ejecutivo de los EUM, el C. General Venustiano Carranza, de 31 de diciembre de 1914, este gobierno de mi cargo, para llevarla a debido efecto decreta:

Primero: De acuerdo con lo mandado por el C. Primer Jefe de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación Mexicana, desde hoy quedan suprimidas en todo el Estado las Prefecturas de los Distritos.

Segundo: Los presidente municipales de los Distritos asumirán el mando político, nombrando al efecto los empleados necesarios para el despacho de sus oficinas”.

—1916 (diciembre). Texto enviado por Carranza al Constituyente:

—”Los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política, el Municipio Libre, administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y sin que haya autoridades intermedias entre éstos y el gobierno del Estado”.

—1917 (5 febrero) El Constituyente en el 115 expresó que “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender a sus necesidades”.

Desde la inserción del Municipio Libre en la Constitución, las reformas, más bien, adaptaciones a las conveniencias de cada ciclo político, fueron frecuentes, pero ninguna que llegara al fondo de su estructura como la que le dio en 1983 el Presidente Miguel de la Madrid, al asignarle sus funciones que enumeró en ocho rubros, como fueron: agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, y seguridad pública y tránsito; para añadir al final cuanto “las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera”.

Analizar, evaluar y describir, en el estudio de su evolución, máxime cuando ya se tiene un parámetro al cual acudir, es el objetivo de la serie de Ensayos Monográficos de los municipios sinaloenses. <>

Adrián García Cortés

Cronista Secretario de La Crónica de Culiacán

I. MEDIO FÍSICO

a. Localización

El municipio de El Fuerte, se localiza en las coordenadas: Al norte 26º 37´, al sur 25º 50´de latitud norte; al este 108º 16´, al oeste 109º 02´de longitud oeste.

El municipio representa el 7.22% de la superficie total del estado. Tiene una superficie de 3843 Km2.

Colindancias: Al norte con el estado de Sonora y el municipio de Choix; al este con los municipios de Choix y Sinaloa, al sur con los municipios de Sinaloa y Ahome, al oeste con el municipio de Ahome y el estado de Sonora.

Municipio de El Fuerte, Sinaloa

Altura de las principales localidades Altitud (msnm)

| Altura de las principales localidades Altitud (msnm) |

| El Fuerte 80 |

| San Blas 40 |

| Charay 30 |

| Jahuara II 30 |

| Mochicahui 20 |

| Constancia 20 |

| Clima/meses | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |

| Temperatura máxima | 38.5 | 38.0 | 40.0 | 43.0 | 45.0 | 45.5 | 45.0 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 41.0 | 36.0 |

| Temperatura mínima | -3.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 6.5 | 10.5 | 13.9 | 19.0 | 15.0 | 8.5 | -1.0 | -0.5 |

| Promedio No. de días con lluvia | 2.8 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 13.1 | 13.5 | 7.5 | 2.7 | 2.0 | 3.0 |

c. Orografía

En la parte sur, el terreno es un poco ondulado formando los ricos valles agrícolas, de San Blas hacia el norte, inician lomeríos hasta llegar a conformar las sierras de San Pablo, Gocopiro, La Tasajera, Sonabari y la Sierra de Álamos, que remata cerca de Sivirijoa.

d. Hidrografía

El río Fuerte, llamado también Zuaque, nace en Chihuahua; se le unen los arroyos Verde, Chinatú, Álamos, San Felipe, Sibajahui, Batopilas, Urique, Septentrión, Chínipas, Chinobampo, Baimena y el río Choix; cruza los municipios de Choix y El Fuerte, terminando su recorrido de 670 Km. para desembocar en el Golfo de California.

e. Principales Ecosistemas

Flora

El 21.44% de la superficie municipal lo ocupan los cultivos de trigo, frijol, maíz, soya, papa, árboles frutales y hortalizas.

El 1.53% es pastizal formado por clavellina, navajita morada y encino miscalme.

El 27.63% es matorral donde abunda el palo fierro, brasil, pochote, palo santo. El 47.03% es ocupado por selva encontrándose el guayacán, piñoncillo y palojito. Hay, además mesquite, amapa, etcho y álamos.

Biznaga en floración de la rica flora regional.

Fauna

En el municipio abunda variedad de especies como:

Conejo, liebre, mapache, zorrillo, armadillo, venado cola blanca, gato montés, ardilla, iguana, monstruo de gila, camaleón, y aves como la paloma, periquitos, gorrión, cardenal, urraca, coa, garza blanca, garza tigre, zanate cuervo, halcón, gavilán, zopilote, quelele, lechuza y varias especies de colibríes. En las aguas del río Fuerte y en las presas hay mojarra, lobina, bagre carpa y cauque.

II. POBLACIÓN

El municipio tiene una población total de 92,585 habitantes, de los cuales 46,725 son hombres y 45,860 son mujeres.

Las localidades con mayor población son: El Fuerte, San Blas, Constancia, Jahuara II, Mochicahui y Charay.

Sindicaturas:

Se divide en 8 Sindicaturas: Central, Chinobampo, Tetaroba, Tehueco, San Blas, Charay, Mochicahui y Adolfo López Mateos.

III. ESCUDO DEL MUNICIPIO

El pintor Rolando Arjona Amábilis diseñó el escudo del estado de Sinaloa con la forma de un óvalo representando a una “pitahaya”. El óvalo coronado por un águila, está dividido en cuatro cuarteles: Culiacán, El Fuerte, El Rosario y Mazatlán. El cuartel de El Fuerte es una “fortaleza de roca de la época de la conquista, con una parte del escudo de armas del Marqués de Montesclaros, don Antonio de Mendoza y Luna, Virrey de la Nueva España quien autorizó la construcción de un “fuerte”.

Al pie de la fortaleza, Arjona pintó unas flechas rotas queriendo expresar la lucha encarnizada sostenida por los grupos indígenas de la región contra el invasor español.

El escudo de Sinaloa fue aprobado por Decreto del Congreso del Estado expedido el 16 de noviembre de 1958. Desde esa fecha, el Municipio de El Fuerte adopta el Cuartel de El Fuerte del Escudo de Sinaloa como escudo para representar al Municipio.

Estamos en espera que las autoridades municipales convoquen a concurso para el diseño del Escudo de El Fuerte, para que contenga más elementos que representen con mayor fidelidad la historia y cultura, sus valores y sus esperanzas.

IV. LOS PRIMEROS POBLADORES

Para abordar este tema acudo a los trabajos de investigación que desarrollaron Francisco Mendiola, Rebeca Yoma y, los más recientes, John P. Carpenter, Guadalupe Sánchez y Julio Vicente López, que realizaron un estudio más amplio e integral explorando amplia zona del río Fuerte y haciendo excavaciones obteniendo diversos materiales: líticos, de cerámica, conchas marinas, tumbas, etc. El estudio realizado en el sitio del Cerro de la Máscara abarcó no sólo los petrograbados sino los restos de materiales y el medio ambiente; esta visión de conjunto y lo aportado por los investigadores anteriores, los llevó a conclusiones tan interesantes e importantes que echan por tierra algunas teorías arraigadas sobre los primeros pobladores de la región y sobre la autoría de los petrograbados.

Expongo pues, los resultados de los trabajos de estos tres investigadores: El valle de El Fuerte ha servido de hogar de varios grupos humanos… por 100 siglos, sino más. No hay ninguna duda de que los ancestros de la comunidad actual yoreme (Mayo) han ocupado el valle del río Fuerte por un mínimo de dos mil años. Los materiales cerámicos encontrados en el Cerro de la Máscara y el Rincón de Buyubampo, al ser analizados, los llevó a concluir que ese estilo abarcaba una amplia región, desde el río Mocorito hasta el Yaqui.

El valle del río Fuerte con una riqueza de fértiles tierras abandonado por los constantes crecientes durante milenios, ofreció el campo propicio para el desarrollo, tanto de abundante vegetación como de una fauna tan variada y, sobre todo, aquellos elementos para el buen desarrollo de grupos humanos, nómadas cazadores, pescadores y recolectores, y los que ya iniciaban la práctica de la agricultura. Estos grupos debieron habitar el valle unos 10,000 años, grupos de paleoindios cazadores de mamut, caballo, camello y bisonte, animales que debieron abundar en este ambiente tan favorable.

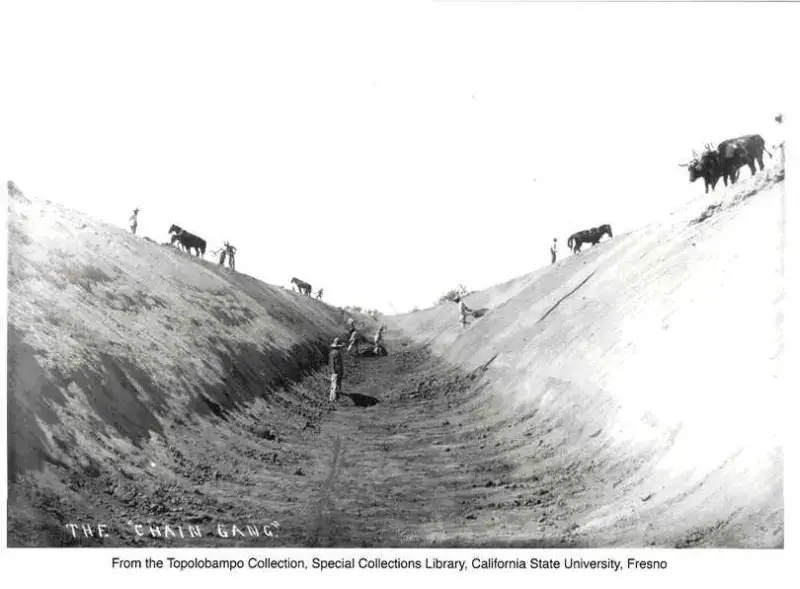

Se han encontrado restos óseos de estos cuadrúpedos en las excavaciones que se hicieron al abrir canales de conducción de las aguas de las presas que se construyeron en el municipio, la presa Miguel Hidalgo y la presa Josefa Ortiz de Domínguez.

El cultivo de algodón, desde hace unos 3,000 años, se infiere por los “malacates” encontrados; pero también se cultivaba el maíz, frijol y calabaza. Mario Leyva García – uno de los personajes biografiados en esta monografía – me comentó que sus antepasados mayos producían algodón de colores por lo que las telas que tejían eran con el color firme.

Así pues, la aportación que nos han legado arqueólogos, antropólogos e historiadores, es el reconocimiento al grupo yoreme como los ocupantes ancestrales de la región y los autores de los petrograbados, a ellos pertenecen los restos arqueológicos encontrados en el valle del río Fuerte.

Se ha ido recorriendo el velo de las interrogantes que siempre nos hacíamos al admirar el Cerro sagrado de la Máscara; ahora nos falta poco para contestarnos con bases científicas sobre nuestros primeros ancestros, casi llegamos ya a la raíz de nuestra historia.

a. Grupos indígenas que habitaron la región del río Fuerte

Para tener una visión más completa de los grupos indígenas que habitaron lo que hoy es Sinaloa a la llegada de los conquistadores españoles, tomaré la información del libro de John Philip Carpenter Slaven (2008) “Etnohistoria de la tierra caliente”. Partiendo del sur del estado, diremos que fue habitado por los Totorame, Tahue, Mocorito, Cahíta del norte, Guasave, Nío y Ocoroni, Comanitos y vecinos, y en las márgenes del río Fuerte, los Ahome, Zuaque, Tehueco, Zoe y Huite. Algunos autores incluyen a los Chínipa, arriba de los Zoe ya en estado de Chihuahua, pero que hablaban en cahíta.

Los indígenas que tuvieron su asentamiento en el río Fuerte, desde el mar a la sierra, vimos que son los Ahome, donde termina su territorio, inicia el de los Zuaque, con su pueblo principal Mochicahui, tenían una población de 500 habitantes y fueron gobernados por una cacica, conocida como Luisa.

A este territorio se le ha designado por los jesuitas como el valle más fértil de la provincia de Cinaloa. Partiendo del último pueblo de los Zuaque y a cuatro leguas río arriba, estaba el asentamiento de los Tehuecos con tres pueblos y abarcando un territorio total como de siete leguas.

Siguiendo hacia arriba, partiendo de la villa de San Juan Bautista de Carapoa (hoy El Fuerte), seis leguas adelante, empezaba el territorio de los Cinaloa; los españoles mencionan que había entre 20 o 25 pueblos con entre 100 y 300 casas hechas de petates y llegando a reunir hasta 20,000 guerreros con arco y flecha. Tepulco era el pueblo principal de los Cinaloas. Más arriba de los Cinaloas habitaron los Zoes con su pueblo principal, Choiz, de unos 500 habitantes. Hacia la sierra se encontraban los Huites con unas 300 familias.

Estos grupos asentados en las márgenes del río Fuerte, tenían un intercambio de productos, tanto los más cercanos como, ocasionalmente, los más alejados. Los grupos costeros que recolectaban sal de piedra, pescaban o extraían concha nacarada, perlas, colorantes, fueron intercambiados por maíz, calabaza, frijol, algodón, que se cultivaba en las ricas tierras que fertilizaba el río en sus crecientes periódicas.

Cuando se inicia la conquista por las armas españolas y por la evangelización de los jesuitas, los grupos del río Fuerte contaban con formas de organización tanto para el cultivo de algunas especies como para la defensa de sus territorios que estaban definidos.

No existe ninguna duda que, además, poseían cierto nivel cultural que, lógicamente, guardaron en secreto ante la intromisión extranjera. Sus guías, líderes o chamanes, eran depositarios de una filosofía del universo y del hombre ante la vida. Don Mario Leyva, músico tradicional mayo, descendiente del “indio Cajeme”, me comentaba que los “iniciados” yoremes ya sabían de la llegada del español y que “cerraron” sus conocimientos para que los invasores no destruyeran su sabiduría que había alcanzado un nivel alto. Me confesó, además, que entre los cerros con la figura de caras de indios que están al este de San Blas, se reunían los iniciados de toda la región para intercambiar conocimientos y tomar acuerdos sobre la mística de los yoremes; que también acudían a otros centros del país para tener relación con los grupos a ese nivel.

Así como sucede en la actualidad, el acervo cultural es poseído por la sociedad a diferentes niveles; así sucedía entre aquellos grupos, no todos eran guerreros o agricultores o curanderos, ni tampoco sabios. Pero el conquistador tuvo una visión de acuerdo a lo que veían sus ojos ¿No veían en estas tierras sólo la forma de explotar las minas y a los hombres para enriquecerse? Los yoremes tuvieron que reaccionar de alguna manera, pero siempre sucumbieron ante el poder de las armas y de la nueva religión.

a. El Cerro La Máscara

Este sitio arqueológico se localiza a unos cuatro kilómetros de la ciudad de El Fuerte, en el margen noroeste del río Fuerte, allí donde el río desvió un poco sus aguas al chocar con un pequeño sistema llamado La Galera. El Cerro es una formación de peñascos bajos de riolita y andesita y en la parte más al norte donde alcanza su mayor altura, pareciera que fue cortada de tajo, pero los peñascos, como encajados en tierra firme, han evitado que se desplomen al vacío de manera notoria.

En 1975 llegué a esta ciudad como maestro de primaria y al enterarme de la existencia de este sitio arqueológico lo visité en varias ocasiones, solo o con algunos amigos. Antes de organizar visitas con mis alumnos busqué información y me encontré un poco en el libro de Filiberto L. Quintero, Historia integral de la región del río Fuerte, y algo más en “De Astatlán a México” de Manuel Bonilla, y lo escrito por Eustaquio Buelna; con esta elemental información de aficionado, inicié llevando mis grupos a excursiones bajo algún guión sobre los petrograbados y sus impresiones del recorrido.

Había petrograbados en rocas pequeñas y aislados de los conjuntos que llegamos a pensar que nosotros los habíamos descubierto. ¡Cuánta alegría causaba a los pupilos ver el fruto de su exploración!

Mi primera preocupación fue la de buscar las formas para evitar que siguieran siendo dañadas por visitantes que desconocen su valor. Publiqué artículos en periódicos, gestioné ante autoridades municipales que no mostraron interés por la conservación. Al integrarnos el profesor Manuel Lira Marrón y yo, a la Crónica de Sinaloa A.C., no dejamos de insistir en que debía ponérsele atención al Cerro. Parece ser que ya eran tiempos de investigar a fondo ese tesoro arqueológico.

Si bien ya Eustaquio Buelna mencionaba al Cerro de la Máscara, pero su conclusión de que estos petrograbados pertenecen a grupos Aztecas que supuestamente pasaron por estos sitios en su peregrinaje a Tenochtitlán; idea que aún prevalece por la gran difusión que se dio en libros de texto. Así lo creí, por no contar con datos más recientes. Hasta

1980 todavía el ingeniero Pablo Lizárraga Arámburu en su libro “Nombres y piedras de Cinaloa”, sigue sosteniendo la teoría del poblamiento de Sinaloa por grupos aztecas.

El arqueólogo Francisco Mendiola con su trabajo durante el periodo 1987 a 1990, hace un reconocimiento del Cerro y definió dos estilos diferentes de los petrograbados que se encontraron en la región del río Fuerte. Consideró, además, que las formas de los dibujos tienen valor artístico y valor cultural. Continúo con la idea de que los autores son los grupos Nahuas.

Otro proyecto, que incluyó a los petrograbados del Cerro, fue el de la arqueóloga Rebeca Yoma, dentro de los estudios para la construcción de la presa Huites, en octubre de 1993.

La aportación en el estudio de nuestro sitio arqueológico fue que empezó una descripción de los petrograbados y del sitio, y el dibujo de éstos, que sirvieron de base a otros estudios.

Corresponde a John P. Carpenter, Guadalupe Sánchez y Julio Vicente López, quienes desarrollaron el “Proyecto de investigación arqueológico para el plan de manejo del sitio Cerro de la Máscara, El Fuerte, Sinaloa”, para obtener amplia información en base a una investigación ya más profunda e integral que comprendió tanto la limitación de la zona, recorrido sistemático, excavaciones y un minucioso registro gráfico y descriptivo de los petrograbados. De junio de 2006 a marzo de 2007, lograron los objetivos llegando a las conclusiones siguientes: Sin lugar a dudas, quienes realizaron los petrograbados en el Cerro de la Máscara, fueron los Tehuecos o Cinaloas quienes comenzaron a habilitar la región hace unos 2,000 años.

El cerro fue utilizado por varios siglos abarcando un área de aproximadamente 17 hectáreas donde distribuyeron 15 conjuntos de petrograbados usando varias técnicas y diversos estilos gráficos. Los restos de cerámica encontrados indican que el lugar fue ocupado del 200 d.C. al 1450 d.C. y que era un sitio ritual de uso regional alcanzado por su ubicación geográfica privilegiada.

Como sitio ritual sagrado, fue muy cuidado y, tal vez, sólo tenían acceso quienes poseían la preparación necesaria o los chamanes y los iniciados. Al contacto con los españoles debió cuidarse celosamente para evitar la “contaminación” de los extranjeros, conclusión a la que se llegó también, basados en que no se encontró ningún tipo de cerámica española.

La existencia de diversos fragmentos de concha marina indican que existió una interacción cultural con una extensa área.

El trabajo realizado por Carpenter y Lupita Sánchez en la región del valle de El Fuerte ha sido un gran avance para el conocimiento científico tanto de los petrograbados como de otros vestigios que han dado luz para comprender mejor como se fue conformando nuestra cultura, tanto del municipio como del estado y del país.

Las conclusiones a las que llegaron son relevantes ya que les devuelven a los cahítas la autoría de los petrograbados echando por tierra la teoría tan difundida de que fueron grupos aztecas los artífices.

Cuando llegaron a El Fuerte en 2006, El maestro Manuel Lira y el que escribe, nos pusimos a sus órdenes para llevarlos a los sitios que conocíamos, así, recorrimos junto a ellos varios lugares en camionetas, a pie abriendo brechas… pero disfrutando cada jornada y aprendiendo de sus explicaciones bien fundamentadas. Desde un principio les pedimos que nos dejaran copia de sus trabajos – otros no lo hacían -, pero ellos nos obsequiaron toda la información obtenida, y lo más valioso; su sincera amistad. La pareja de profesionistas se enamoró de El Fuerte y nos visitan con frecuencia; han seguido asesorando proyectos de investigación arqueológica en este municipio. El conocimiento que tenemos del Cerro de la Máscara, en mayor parte, se lo debemos al gran amigo John Philip Carpenter Slavens y a Guadalupe Sánchez, quienes a través de la publicación de sus informes y de libros han aportado mucho a la difusión de nuestro sitio arqueológico.

Sería una ingratitud no reconocer a un personaje clave que ha hecho posible, y con mayor facilidad, la investigación del sitio, cuyos terrenos, la mayor parte, son de su propiedad, me refiero a nuestro estimadísimo amigo don Juan Sánchez Cota y su silenciosa, humilde y amable esposa doña Socorro a quien correspondía atender a los visitantes de confianza con unas ricas tortillas hechas a mano y con panela o queso fresco. Don Juan heredó de su padre el amor a la tierra y a las “piedras grabadas”. Nos dice que siempre le encargó que las respetara y cuidara porque tenían muchos secretos de los antepasados, le enseñó muchas que ya no recuerda dónde están. Desde las primeras veces que lo visitamos mostró su cortesía, amabilidad y disposición de llevarnos a sus queridas piedras a las que él mismo puso nombres de acuerdo a los dibujos y nos externaba sus propias interpretaciones. Él es custodio natural del sitio y mucho le preocupa y le angustia el vandalismo de visitantes inconscientes que maltratan los grabados y que arrojan basura de todo tipo. Aunque ya se ha controlado un poco todavía vienen grupos, que ni siquiera llegan a su casa a registrarse, y sí dejan la huella de su falta de educación. Durante un seminario que se llevó a cabo en El Fuerte organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional de Sinaloa (DIFOCUR) hoy Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) y el Ayuntamiento de El Fuerte, se presentaron los resultados de sus investigaciones Francisco Mendiola Galván, John P. Carpenter, Guadalupe Sánchez, Julio V. López, Gilberto López Castillo, Sandra Luz Gaxiola, Sara N. Velarde S. Pedro Cázares Aboytes, Araceli Santiago Ramírez y Ana Julieta Rueda Morales. El arqueólogo Mendiola, al exponer su trabajo, mostró su indignación ante el deterioro que han sufrido los petrograbados del Cerro de la Máscara sugiriendo acciones inmediatas para evitar que se sigan maltratando porque son un rico patrimonio de este municipio, pero también del estado, del país y de la humanidad. El INAH, la UAS y el H. Ayuntamiento de El Fuerte, publicaron los trabajos en una memoria bajo el título “El Patrimonio Histórico y Arqueológico del Antiguo Fuerte de Montesclaros” con la coordinación de Gilberto López Castillo, Alfonso Mercado Gómez y María de los Ángeles Heredia Zavala.

Don Juan Sánchez ha recibido el reconocimiento de los investigadores, de guías, de organismos culturales, y ha sido expositor en las “Charlas de historia de mi pueblo” que organiza el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía El Fuerte. Tiene el respeto y reconocimiento del pueblo fuertense.

No quiero dejar de lado la última investigación que se ha hecho del Cerro de la Máscara. El antropólogo y doctor en sociología Eduardo Andrés Sandoval Forero y Ernesto Guerra García, físico y maestro en economía industrial, facilitador y coordinador general de investigación de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), atraídos por el sitio de mayor número de petrograbados en Sinaloa, deciden investigar desde un ángulo diferente: los fractales. Con el apoyo incondicional de don Juan y del cronista Manuel Lira Marrón, realizan su labor en 2009 y en mayo de ese año, editaron sus resultados en el libro “Los fractales del Cerro de la Máscara”.

Los grabados de este sitio mágico aún tienen muchos secretos que, gracias al tesón, y a la necesidad de conocer a fondo su verdadero significativo, se guiará ofreciéndonos material para su interpretación de todos los posibles ángulos que la imaginación creadora nos inspire.

V. FUNDACIÓN DE EL FUERTE

San Juan Bautista de Carapoa fue el primer asentamiento fundado por los españoles en Sinaloa como consecuencia de las exploraciones en búsqueda de los minerales que tanto ambicionaban los peninsulares. Lo daban todo y estaban dispuestos a los sacrificios más extremos por tal de ser propietarios de una rica mina y un buen número de “indios” para explotarlos y adquirir riquezas y títulos nobiliarios. Era la época de expansión de territorios de aquellas naciones con más adelantos tecnológicos en la industria y en la navegación. El principal objetivo de España era ese, extender sus dominios para obtener mayores riquezas y los medios no importaban tanto ya sea por las armas o por la religión, algunas veces se oponía uno al otro, pero siempre la espada por delante, seleccionaban los sitios mineros para fundar poblaciones y, en segundo término, lugares de tierras fértiles con abundante agua, o sitios que fueran estratégicos para continuar la conquista; este fue el caso de la fundación de El Fuerte.

Francisco de Ibarra funda San Juan Bautista de Carapoa.

Fragmento del mural de Omar Delval que se encuentra en el Hotel Río Vista

Una vez puestas en explotación las minas de Zacatecas siendo uno de los propietarios Diego de Ibarra, alienta y apoya con recursos y hombres a su sobrino Francisco para que explore nuevas regiones. ¡Y se lanza a la aventura! Con cien soldados y algunos esclavos cruzando la Sierra de Topia llega hasta San Miguel de Culiacán. De allí parte hacia el norte, en Mocorito se le unen 200 guerreros, cruzan el río Sinaloa y Ocoroni, pasan por Tehueco y llegan a orillas del río Zuaque donde funda, el 24 de junio de 1564, la Villa de San Juan Bautista de Carapoa (la actual Ciudad de El Fuerte).

Ante el temor fundado de ser atacados por los “sinaloas”, Ibarra construye un “fuerte” de adobe y madera para la defensa del sitio. Al enterarse de que la región de Chametla queda casi abandonada por la muerte de su gobernador y teniendo conocimiento de los ricos minerales, sale de Carapoa para esa región fundando la Villa de San Sebastián (Concordia, 1565) y se establece en Pánuco, casi al año regresa a El Fuerte y continúa su plan de conquista hasta el territorio que hoy es Estados Unidos sin encontrar las anheladas minas y sí el peligro constante y el hambre continua. De nuevo en El Fuerte por un tiempo, decide, ya enfermo, irse a radicar a los ricos minerales de Pánuco para pasar sus últimos días falleciendo de tuberculosis un 17 de agosto de 1575.

Hechos durante los siglos XVII Y XVIII

Desilusionado Francisco de Ibarra al no haber encontrado ricos minerales en su territorio de conquista donde fue fundando pueblos y dejando autoridades para agregar más propiedades a la corona del rey de España.

¿No es acaso la herencia atávica del instinto animal ese de señalar y dejar marcas en un espacio del que se quiere hacer dueño y amo? Así Ibarra va dejando su marca, pero en ese espacio no encuentra a lo que vino, y después de fundar Don Juan Bautista de Carapoa. ¡el mero día de San Juan! (24 de junio), nombra autoridades, descansa y sigue tras la búsqueda de sus sueños que, tal vez, encuentra en los minerales de la provincia y Chametla que anexó a su reino de Nueva Vizcaya. Y allí se quedó y le entregó su cuerpo a la madre tierra.

La insistencia en ubicar un lugar con españoles era con el fin de afianzar una frontera fija y de aquí continuar extendiendo el reino hacia el norte. La villa fundada por Ibarra solo duró cinco años y ante el hostigamiento de los indígenas, se optó por abandonar el lugar. Le corresponde al capitán Pedro de Montoya volver a fundar otro asentamiento muy cercano al interior donde hoy es la comunidad de El Altillo ubicada a orillas del río Fuerte. Montoya, según versión de algunos historiadores levanta una fortaleza con el fin de asegurarse de los ataques, pero en un enfrentamiento con los zuaques, pierde la vida en 1584. Tan sólo un año había durado el segundo intento. Los conquistadores no se rendirían, por ello, desatan una campaña feroz contra zuaques y tehuecos, pero es hasta 1610 cuando Diego Martínez de Hurdaide es autorizado por el virrey don Antonio de Mendoza y Luna, Marquéz de Montesclaros, para construir un “fuerte”.

Hurdaide, para lograr tan ambiciosa obra, él mismo empezó a amasar lodo y hacer adobes, ejemplo que luego siguieron sus soldados. La fortaleza, cubría la parte alta de la loma donde actualmente se encuentra el Museo – Fuerte – Mirador que, con la intención de rememorar aquella construcción, se levantó en ese mismo lugar inaugurándose el 9 de diciembre de 2001.

Construcción de El Fuerte por Hurdaide en 1610, Fragmento del mural de Romero Meneses que se encuentra en el Hotel Posada de Hidalgo.

El Fuerte de Hurdaide debió ser imponente – 40 mt. por lado y de gran altura, con sus cuatro torreones y lienzos con insignias que infundían gran temor entre los indígenas. Este tercer intento sí les dio los resultados esperados. La fortaleza sólo fue un medio que los ayudó a contar con un lugar que les ofreciera mucha seguridad, pero la acción principal provenía del carácter recio e indomable del joven y astuto capitán que supo usar todas la formas para pacificar la región, el método selectivo sobre los líderes de los grupos le rindió frutos, aunado a la acción de los jesuitas que fueron apoyados totalmente para formar los pueblos de misión y para concentrar a los indios dispersos. La seguridad de la villa de El Fuerte de Montesclaros y la paz lograda, atrajo a más españoles que fueron acrecentando este asentamiento. El plan de los conquistadores estaba dando resultado: ya se tenía fijo un presidio de frontera que sería el punto clave, tanto para afianzar la conquista como para emprender nuevas aventuras.

Pacificar la provincia de Sinaloa para tener los pueblos evangelizados y así poder disponer de mano de obra barata para la minería o agricultura de los conquistadores, no fue tarea fácil, si bien contaban con armas de fuego y caballos que imponían gran temor, los zuaques y sobre todo los tehuecos, contaban con líderes que rechazaban la intromisión presintiendo el despojo de sus territorios y de sus creencias.

Sin más fueron que los otorgados por el virrey y por el gobernador de Nueva Vizcaya, los españoles reciben como premio a su aventura de conquista, encomiendas, que son verdaderos latifundios sin considerar el derecho natural de los indígenas. Así empieza el despojo a los asentamientos por todo el valle del Zuaque, fijándose, en primer lugar, en aquellos terrenos con mayor calidad para la agricultura y ganadería, pero también donde podían explotar a minería como un Sivirijoa.

Los jesuitas, al fundar los pueblos de misión, dieron el primer paso para cambiar el derecho de propiedad, organizaron a los indígenas para la producción y el reparto entre la comunidad y, a la vez, que dedicaron días de trabajo para las necesidades de la iglesia. La población antes dispersa, fue concentrándose en las misiones y mezclándose con españoles. La Villa de El Fuerte de Montesclaros representó el sitio de los poderes económicos, políticos y militares con población numerosa de españoles y pocos indígenas.

Los principales pueblos de misión del río Fuerte fueron: Toro, Baca, Tehueco y Mochicahui; y los pueblos de visita: De Baca, Huites, de Toro, Soes y Baymena: de Tehueco, Sivirijoa y Charay; de Mochicahui, Ahome y San Miguel Zuaque.

En aparente calma los pueblos de misión y de visita trabajan guiados por los jesuitas en los cultivos que les proporcionan alimento a la comunidad, pero sin dejar la enseñanza del cristianismo. La fuerza militar del presidio, primero de San Felipe y Santiago de Sinaloa y después la de San Juan Bautista de Carapoa (1564) o El Fuerte de Montesclaros (1610), siempre estuvo pendiente de cualquier muestra de rebeldía. A Hurdaide, el constructor del “fuerte” se le debe la pacificación de la región haciendo uso de métodos tan inhumanos como el de descuartizar los cuerpos de los líderes indígenas, entre otras formas que admirarían los mismos chinos.

Los jesuitas se habían ganado simpatías y voluntades entre muchos indígenas quienes al ver el respeto que les tenía Hurdaide, más aceptaban cumplir las normas religiosas y de las “autoridades yoris”.

En todo el virreinato se desató una época de quejas de los gobernadores, capitanes, alcaldes, y quienes tenían propiedades en tierras o minas, contra los misioneros que de alguna manera protegían al indígena de abusos e injusticias continuas; por eso afectaron intereses. El fin del conflicto terminó con la expulsión de los jesuitas por Real Decreto el 27 de febrero de 1767, Compañía fundada en 1540. La decisión trajo consecuencias graves y vino a trastocar la organización de los pueblos de misión y de visita que habían logrado cierta estabilidad económica.

Las reformas borbónicas que buscaban formas para recabar tributos y asentar la propiedad de la tierra, aunadas a la ausencia de los misioneros, rompió la tranquilidad que prevalecía en los pueblos. La denuncia de tierras por parte de los no indígenas fue cobrando fuerza y ya para fines del siglo XVIII casi eran propietarios de todos los terrenos desde Ahome hasta Choix, exceptuando muy pocos ranchos en manos de indígenas.

Se había entablado una lucha “legal” en la que, por regla, perdía el indígena al no tener documentos que avalaran sus propiedades, habían quedado totalmente indefensos a la partida de los jesuitas.

Al desintegrarse los pueblos de misión, empezaron a atenderse las comunidades con clérigos y bachilleres formando curatos que atendían varios templos: el de El Fuerte, Francisco Xavier Velarde, atendía también Tehueco en 1796. No recibían pago y ya no tenían facultades para intervenir en el cultivo para la alimentación comunal, ni acudir en defensa del indígena cuando eran despojados de sus tierras en juicios tan injustos. Ahora los clérigos sólo se dedicaban a la evangelización con sus propios recursos.

La situación era semejante en toda la provincia de Sinaloa, los yaquis, mayos, ahomes, zuaques, tehuecos y sinaloas, sufrían los mismos atropellos del invasor y usurpador de sus territorios; su sufrir llegaba a ciertos límites y surgían líderes y guías que los incitaban a rebelarse contra esos actos que los deshonraban, sobre todo a los yaquis y a los tehuecos que tenían fama de ser valientes guerreros.

En 1740 se organiza la “sublevación yaqui”, llamada así porque es en el río Yaqui donde tiene su epicentro, pero también los Mayos y los “Fuerteños”. Desde hacía varios años, los indios habían tratado de negociar con las autoridades españolas, al no tener respuestas, entre mayo y septiembre se lanzan al saqueo de ranchos y haciendas, muchos españoles se refugian en Álamos, El Fuerte y San Felipe y Santiago de Sinaloa. En Sivirijoa trabajaban en la mina grupos indígenas, entre ellos, había yaquis, por eso se unieron a la rebelión.

El 28 de mayo también se levantan los de Mochicahui. Se planeó la toma de El Fuerte, pero antes se sostuvo una batalla fuerte en Tesila participando unos seis mil indios. El 28 de junio a las seis de la mañana, asaltan a El Fuerte defendido por don Miguel de la Vega haciendo una férrea defensa y logrando la huida de los atacantes. De esta manera, la población de El Fuerte y de las demás poblaciones se sintieron de nuevo protegidos y más seguros.

Las acciones del reparto de tierras a los pueblos y parcelas a los indios, continúan, y la semilla de la inconformidad entre los indígenas siguió germinando en silencio hasta volver a brotar en la región baja del río Fuerte teniendo como centro el pueblo de Charay, aliándose con Ahome, San Miguel, Mochicahui y Sivirijoa en 1769. La rebelión se extendió pero el poder de las armas de fuego del español nuevamente logró derribar la insurrección reprimiendo cruelmente a los cabecillas o a los que tomaban presos.

Habrían de pasar unas décadas más para que la comunidad de Charay participara y fuera testigo de otro movimiento indígena durante la guerra de Independencia Nacional.

VI. EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA

Ya anotamos en el capítulo anterior que hubo dos insurrecciones durante el siglo XVIII encabezados por los grupos indígenas teniendo como centro, una, en el río Yaqui (1740) y la segunda en Charay (1769). Estos levantamientos, aunque fueron apegados y reprimidos brutalmente sirvieron para dejar la semilla de la inconformidad. Las provincias que conformaban Sinaloa, habitada en gran parte por grupos indígenas, mantenían cierta relación de intercambio cultural y de productos, además los unía el lenguaje y los problemas ante los españoles.

¿Cómo llegó a la región del río Fuerte el movimiento independentista del cura Miguel Hidalgo? José María González de Hermosillo, oriundo de Teocaltiche, Jalisco, se unió al Padre Hidalgo estando éste en Guadalajara; es comisionado para insurreccionar las provincias del norte y occidente que comprendían a Tepic, Ostimurí ¿hoy Sinaloa? y la provincia de Sonora con el nombramiento de general, pero bajo las órdenes del general brigadier el padre fray Francisco Parra ¿27 de noviembre de 1810? Se reunió Hermosillo con el Padre Parra y con Hidalgo en Magdalena, Jalisco, el 7 de diciembre; quien juntó un ejército de casi 2,000 hombres. Partieron Hermosillo y Parra rumbo a Tepic engrosando las filas con numerosos voluntarios, llegaron a Acaponeta el 15 de diciembre y el 18 atacaron el Real del Rosario defendido por el coronel realista don Pedro Sebastián de Villaescusa. La estrategia de González Hermosillo triunfó y derrotaron al coronel quien entregó a los vencedores la artillería y todo material de guerra. El coronel fue perdonado bajo promesa de no volver a tomar las armas contra los insurgentes. Promesa incumplida que le costó a nuestro héroe perder una batalla clave en Sinaloa. Para el 27 de diciembre los insurgentes habían tomado, Mazatlán y San Sebastián siguiendo hacia San Ignacio Piaxtla.

El ejército contaba con 4,125 infantes, 476 caballos, 900 fusiles, escopetas, carabinas y pistolas. El Intendente don Alejo García Conde venía desde Arispe con 400 indios ópatas para apoyar a Villaescusa en San Ignacio Piaxtla. Del 31 de diciembre al 8 de febrero se ponen en juego las estrategias de ataque por ambos bandos, la llegada de García Conde la noche del 4 de febrero de 1911, cuando entró al poblado sin que los insurgentes se dieran cuenta, permitió a los realistas organizarse con mayor seguridad bajo la experiencia del Intendente.

El día 8 se entabla la batalla definitiva siendo totalmente derrotados los insurgentes donde murieron más de 300 en menos de diez minutos. Para el mes de agosto Hermosillo se reincorpora a la lucha de Jalisco.

El 8 de marzo de 1811, el cura de Badiraguato Miguel María Espinoza de los Monteros, le informó al excelentísimo don Francisco de Jesús Rousset y Rosas que los indígenas de Cariatapa, Guatenipa y Morirato se declaraban a favor de la Independencia y que tenían planeado levantarse en armas bajo las órdenes de Antonio o Apolonio García, hijo de un jefe de la tribu ópata en Sonora. Recordemos que los indígenas desde el yaqui hasta el río Mocorito, mantenían contacto porque los unían varias causas. El cura Espinoza de los Monteros trató de persuadir a los rebeldes para que no hicieran ningún movimiento y hasta trató de tomar preso al jefe ópata. El 26 de marzo se levantaron en rebeldía en el pueblo de Morirato tomando rumbo a la serranía donde se les fueron uniendo otros indios; llegaron a Badiraguato y continuaron hacia el partido de Sinaloa pasando por Bacubirito. Los realistas, al darse cuenta de esas acciones, ordenaron al capitán Juan José Padilla para que defendiera Badiraguato, pero al enterarse que los alzados irían rumbo al norte, se dirigió por la costa hasta situarse en Charay donde los esperaría Apolonio García, con más de 300 hombres.

Llegaron a Charay en la mañana del jueves 12 de abril del año 1811 donde Padilla los esperaba con todas las ventajas en armas, organización y la sorpresa.

A las ocho de la mañana inició aquel combate donde el capitán Padilla se ensaña y destroza al grupo insurgente causando cuarenta y siete muertos y más de cincuenta prisioneros; los que lograron sobrevivir malheridos, se dispersaron rumbo a la sierra. El realista contaba con un ejército formado en su mayoría por indios ópatas; o sea que aquella batalla se llevó a cabo entre mismos hermanos de raza, dirigidos unos por intereses ajenos a los ópatas y los otros, por uno de los de su misma raza que luchaba por los intereses de todos los indios.

Nuevamente el pueblo de Charay, El Fuerte, era el centro de un acontecimiento tan significativo; había sido el centro de operaciones en la rebelión de 1769 y ahora participaba al lado de los insurgentes de Apolonio García sufriendo la derrota que representó el fin de los movimientos más relevantes de los seguidores de Hidalgo en Sinaloa.

La llama no se extinguió, siguió viva por varios años en los lugares más recónditos de la sierra hasta que se juró la Independencia.

VII. EL FUERTE EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Una vez proclamada la Independencia Nacional, se pasa a otra etapa en el país buscando la forma de gobierno que deberíamos adoptar y se desata una lucha de liberales contra conservadores, triunfando los liberales que hacen llegar al poder a Benito Juárez. El presidente decreta las Leyes de Reforma sentando las bases jurídicas para la pacificación e inicio de medidas para resolver tantos problemas nacionales. La Ley de desamortización de tierras causó graves problemas a los indígenas ya que tenían de plazo seis meses para comprobar la propiedad de sus tierras, cosa que no pudieron hacer, entonces los ricos se aprovecharon para denunciar esos terrenos y apropiarse de ellos ilegalmente. Por esta causa, muchas comunidades indígenas mayas se levantaron en armas en 1859. Blas Ibarra y Zacarías Ochoa denuncia tierras en todo el Distrito de El Fuerte, San Miguel Zapotitlán, Mochicahui, Ahome, Bachomobampo y Bateve. Esto provocó que numerosos grupos indígenas solicitaran la intervención de las autoridades, quienes finalmente en 1870, reportaron un total de 22,000 hectáreas a los grupos solicitantes de varias comunidades.

Esto sucedía en el Distrito mientras el país se debatía en una guerra provocada por la intervención francesa que fue sugerida y amparada por un grupo de mexicanos conservadores con la opinión de que México no tenía la capacidad para gobernarse solo, por lo que una comisión fue ante Maximiliano de Habsburgo ofreciéndole la corona de México que fue aceptada el 10 de abril de 1864.

Juárez, con la investidura de Presidente de la República, no aceptó las ofertas del emperador impuesto y se inició así una guerra sin cuartel. Aquí es donde veremos la participación de nuestro héroe Plácido Vega y Dasa nacido en El Fuerte. Se unió decididamente a Juárez luchando contra los franceses en Sinaloa a los que logró derrotar; pero también colaboró enviando sinaloenses a México para que se pusieran a las órdenes del ejército juarista para luchar con valentía a donde fueron comisionados. Plácido es el hombre que representa mejor la época de la intervención francesa en Sinaloa (ver su biografía en esta monografía).

Continuando con la situación de los pueblos del río Fuerte y que fuera la causa del nuevo brote revolucionario, diremos que: El problema de la posesión de las tierras continuó todo el siglo XIX. Durante el porfiriato los latifundistas afianzaron sus propiedades y además, se incrustaron en el gobierno en los puestos claves desde donde podían defender sus intereses cometiendo toda clase de atropellos e injusticias sin que hubiese castigo para ellos; toda acusación contra los representantes de la ley no prosperaban, mucho menos si venía de cualquier pobre trabajador.

Nuevamente la inconformidad de los explotados trabajadores del campo y de las industrias, ya no sólo los indígenas sino toda la población pobre, provocaría otro gran movimiento social en toda la República. El gobierno porfirista llegaba a su fin, la situación era ya insoportable y se necesitaban reformas urgentes que don Porfirio no estaba dispuesto a hacer. Conocidos son los hechos sobre el fin de Porfirio Díaz como gobernante del país: las denuncias constantes de tanta injusticia, la formación de grupos anti-reeleccionistas, del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, la lucha por la democracia bajo un plan nacional de Francisco Ignacio Madero González que, confiando aún en que se llevarían a cabo elecciones limpias apegadas al derecho, participa como candidato a la presidencia en 1910, pero en plena campaña es aprehendido y encarcelado en San Luis Potosí. Díaz se declara vencedor. Madero se escapa y se refugia en San Antonio, Texas, desde donde lanza su Plan de San Luis, convocando a que el “domingo 20 de noviembre para que, a las seis de la tarde en adelante, todas las poblaciones de la República se levanten en armas”.

Con motivo de su candidatura, Madero vino a Sinaloa organizando clubes anti-reeleccionistas en Mazatlán, Culiacán, Mocorito, Angostura, Guasave y El Fuerte. En nuestra ciudad la representaron el profesor José Rentería, Emiliano C. García y José María Verdugo.

La revolución contra el poder de la dictadura porfirista se iniciaba en todo el país. En Sinaloa, el profesor Gabriel Leyva Solano, en junio de 1910, junto con Narciso y Maximiliano Gómez, tomaron las armas, pero luego será traicionado y capturado cerca de Cabrera de Inzunza el 13 de junio y le aplicarán la ley fuga. Así cae la primera víctima de la revolución en territorio Sinaloense, Gabriel Leyva se convierte en el protomártir de la Revolución Mexicana en Sinaloa. Las injusticias se van acumulando y el rencor se anida en el espíritu del pueblo que sólo espera la señal del momento adecuado, el grito que dispare la presión contenida, la chispa que incendie el coraje contra los amos que se adueñaban de todo. El momento llega y un hecho, que puede parecer insignificante, desencadena otros que se van enlazando hasta cubrir territorios insospechados. Se ignora cuál es ese momento, de donde saldrá ese grito que retumbará y penetrará en miles de conciencias; en qué lugar brotará esa chispa prima que encenderá los corazones inconformes con la situación de desigualdades. Cuando son pequeñas chispas o suaves gritos, son apagados de inmediato, pero la energía se acumula y llega al límite. Tal vez eso fue lo que ocurrió en ese primer acontecimiento en El Fuerte que desencadenó de inmediato, y en forma decidida, la participación de numerosos fuertenses.

Narro enseguida ese primer momento, ese hecho de armas que debe recordarse como punto de partida:

Por medio de una carta, Madero invitó a José María Ochoa para que luchara contra el porfirismo en el Distrito de El Fuerte. El 10 de abril de 1911, con sólo 20 hombres, salió de El Llano de los López rumbo a El Fuerte, cruzó el río y se quedó en Barotén para salir en la madrugada a las 5 de la mañana con otros hombres más, que se le unieron. Entró a la ciudad por sorpresa demandando al prefecto Francisco Guerrero y Valdez y al capitán González que evacuaran la plaza, acto que hicieron enseguida. De inmediato se unieron a Ochoa el alcalde Alberto Lugo, los presos y la guardia de la cárcel junto con otros vecinos, aquí inició su carrera de revolucionario, con apenas 18 años de edad, Pablo Eugenio Macías Valenzuela.

El capitán González y sus rurales salieron rumbo a Choix, pero en Baca lo abandonaron para unirse a los revolucionarios.

Otro grupo de rurales mandado por el Coronel Cuellar, en Choix, también defeccionan y pasaron a engrosar el grupo de Ochoa que sumaban ya 600 hombres teniendo como cuartel el palacio municipal de El Fuerte. Ochoa nombró al profesor José Rentería Prefecto del Distrito. La toma de El Fuerte por Ochoa no causó molestias en la población al no haber ninguna resistencia. Los ricos del pueblo acordaron cooperar con la causa y nombraron a José María Lamarque y a Ricardo Torres para que colectaran fondos semanalmente para el sostenimiento de la tropa. Después de unas semanas inactivo, Ochoa partió para Navojoa para dar apoyo a Benjamín G. Hill, de San Blas Rodolfo Ibarra y Vega y Norberto Cerecer con una guerrilla y una columna mayo, de Comayeca uniéndose a Ibarra y Cerecer. Después de tres días de batalla, Ochoa dio el golpe final y tomó la plaza el 18 de mayo de 1911. La valentía de los mayos había sido definitiva para la victoria.

En julio de 1911 se convoca a elecciones para gobernador del estado registrándose dos candidaturas: José Rentería y José A. Meza. Curiosamente, los dos vecinos de El Fuerte. La comisión escrutadora emite el fallo el 21 de septiembre declarando ganador al profesor José Rentería con 23,377 votos, obteniendo el licenciado José A. Meza 3,929 y otros, 170.

El resultado fue contundente, había votado el 81.4% de los votantes reales, una elección concurrida y sobre todo, tranquila a pesar de los tiempos.

Rentería tomó posesión como el Primer Gobernador Constitucional por elección de la Revolución Mexicana en Sinaloa, el 21 de septiembre de 1911 había salido de El Fuerte para no regresar ya más, pero dejó profunda huella en sus distintos trabajos que desempeñó tanto como autoridad como maestro fundador de una escuela que hizo época en el Distrito, en Sinaloa y en otros estados.

Ejerció el poder como gobernador por sólo ocho meses ya que las intrigas políticas y la animadversión de Madero lo desaforaron en mayo de 1912.

El 22 de febrero de 1913 son asesinados Madero y Pino Suárez en la decena trágica, golpe de estado dirigido por Félix Díaz, Bernardo Reyes, Victoriano Huerta y otros. Huerta asume la presidencia, ahora la guerra será contra el huertismo y se levantarán en otros lugares orozquistas y zapatistas. Los gobernantes de Coahuila y Sonora, Carranza e Ignacio Pesqueira desconocen al usurpador y empiezan la lucha integrados en un grupo conocido como constitucionalistas.

Aunque el gobierno de Sinaloa se declaró a favor de Huerta, aquellos sinaloenses maderistas se levantaron en armas el 17 de marzo de 1913 contra el ejército federal: Francisco Ramos Obeso, Macario Gaxiola, José María Ochoa, José María Cabanillas, Ramón Obeso, Claro Molina, Alejandro González, los hermanos Gámez y Rafael Buelna, son los que encabezan el movimiento abarcando casi todo el estado.

Álvaro Obregón comisiona a Ramón F. Iturbe para la lucha en Sinaloa quien instala su cuartel general del Ejército Constitucionalista en San Blas, Sinaloa el 17 de junio de 1913.

Carranza se interesó por Sinaloa y Sonora donde los constitucionalistas habían logrado dominar casi en su totalidad. Decidió venir a Sinaloa partiendo de Durango, luego a Parral y de allí, con una escolta de 120 hombres cruzó la Sierra Madre Occidental por Santiago Papasquiaro y Guadalupe y Calvo hasta llegar a San José de Gracia. Salió hacia El Fuerte, pero antes pasó la noche en Chinobampo el 12 de septiembre. Allí, en ese rancho ganadero, llegó un pequeño grupo de fuertenses a ponerse a las ordenes del primer jefe constitucionalista, éstos eran Emiliano C. García (había formado parte del club antirreeleccionista), Aureliano Ibarra, Guillermo Prieto y Tranquilino Gómez; contaban apenas con unos viejos rifles 30-30, pero con una férrea voluntad de lucha. Carranza ya tenía información sobre Emiliano, por eso le extendió el grado de teniente coronel; él y su grupo acompañaron a los constitucionalistas hasta El Fuerte.

Al día siguiente, acompañado de su escolta, de su Estado mayor a las órdenes del coronel Jacinto B. Treviño, de Felipe Riveros, Gobernador de Sinaloa y su Secretario Alfredo Braceda que habían ido a recibirlo hasta Chinobampo y del grupo de Emiliano C. García, partieron hacia El Fuerte.

A las cinco de la tarde arribaron a El Fuerte, cerca del Hotel Diligencias, desmontaron y caminaron hacia Palacio Municipal recibidos por el prefecto Vega. En la sala de cabildos dirigió unas palabras para luego escuchar al señor Octavio Compero arengando al pueblo que estaba en la calle ansioso de conocer a los personajes y de saber por qué estaban aquí. Se alojó Carranza y los jefes principales en casa de la viuda de Rafael J. Almada (hoy Hotel Posada del Hidalgo), allí despachó varios asuntos el 14 y 15 de septiembre. Ofrecieron un baile el 15 por la noche para los distinguidos visitantes que fue muy concurrido.

En San Blas se esperaba un ataque por los federales por lo que Obregón se movilizó con 600 hombres al mando de Benjamil G. Hill por ferrocarril desde Cruz de Piedra hasta San Blas donde llegaron el día 13. El día 14, salió Obregón junto con Adolfo de la Huerta, Francisco R. Serrano, Jesús Garza y Hill, en tren hacia estación Hoyanco para saludar a Carranza. Allí se conocieron, simpatizaron y mostraron respeto mutuo. Se estaba sellando un compromiso que sería clave para el triunfo del constitucionalismo.

El 15, ya muy noche, parten para San Blas llegando por ferrocarril, en la madrugada. El 16 asiste a un baile en la casa del Ing. Eugenio H. Tays. Durante su estancia en San Blas, Obregón nombra al Gral. Iturbe jefe de las operaciones militares en el estado de Sinaloa. Obregón y Huerta parten hacia Hermosillo, allí, Carranza nombra a Obregón como Jefe de Cuerpo del Ejercito del Noroeste, designa, a la vez, su gabinete y colaboradores cercanos dándole forma y organización al Gobierno Constitucionalista. Retorna a Sinaloa llegando a Los Mochis el 18 de enero de 1914; en San Blas de donde sale el lunes 19 hacia el sur.

En abril de 1914 sostiene Obregón una batalla en Topolobampo con su barco “Tampico” contra el “Guerrero” y el “Morelos” del huertismo. En esta acción debemos resaltar el apoyo que dio el biplano “Sonora”, marca Curtis, tripulado por el capitán Gustavo A. Salinas y su ayudante Teodoro Madariaga que, desde una altura de más de 3 mil pies dejaban caer las bombas sobre los barcos huertistas. Este hecho fue el primer bombardeo en la historia militar, en materia de aviación y en acciones de guerra, dentro y fuera de nuestro continente, el día 14 de abril de 1914.

El 14 de julio Victoriano Huerta deja el poder y el 15 de agosto entra a México el ejército constitucionalista llevando a la cabeza a Obregón y González. Villa se regresa al norte y Zapata a su región. Carranza se hace cargo del poder ejecutivo, pero pronto tiene diferencias con Villa y Zapata. Por estas causas, se empieza otra etapa de la Revolución enfrentándose villistas contra carrancistas. Villa convoca a la convención de Aguascalientes para tratar de resolver sobre el próximo presidente de la República. Al no ponerse de acuerdo nombran al general Eulalio Gutiérrez como presidente de México. Carranza, disgustado, se retira con sus poderes a Veracruz apoyado por Álvaro Obregón, Villa se alía con Gutiérrez. Habían surgido dos presidentes.

Los dos grupos se enfrentan en otra guerra que termina con el triunfo de los constitucionalistas. En Sinaloa, esta guerra dio inicio en San Blas al sublevarse el tercer Batallón a favor de Villa. Ángel Flores los persiguió pero los rebeldes huyeron a Sonora. Carranza nombra gobernador de Sinaloa a Ángel Flores en 1916 y convoca a un Congreso Constituyente en Querétaro para elaborar nuestra Carta Magna; después de acalorados y extensos debates, sobre todo en los asuntos del municipio libre, de los derechos de los trabajadores, de la propiedad de tierras, se promulga el 25 de agosto por el general Ramón F. Iturbe en su carácter de gobernador del estado.

Durante los últimos años de esta etapa de la Revolución, la región de El Fuerte, fue testigo y protagonista de varios hechos de guerra, recordaré otras por ser tan importantes: Felipe el “Indio” Bachomo, originario de La Palma, de padres de origen mayo, después de participar en algunos hechos de guerra con varios grupos decide formar su propio ejército principalmente de mayos y yaquis y unos cuantos “yoris” (blancos) estableciendo su cuartel en Jahuara. No quería aliarse a ningún grupo, lucharían por sus propias causas; corrían por sus venas tantas luchas pendientes de sus antepasados y en ellos, ahora, se acumulaban el coraje y la esperanza. Aprovecha el movimiento armado del estado para descargar todo ese coraje contra los ricos que tiempo atrás se apoderaron de sus tierras, asaltó haciendas y rancherías robando ¿o expropiando? ganado, armas y provisiones. Contando con una tropa numerosa, unos 500 hombres, se unen al villismo convencido por el general Orestes Pereira por lo que se convierte en enemigo declarado contra Carranza. Bachomo tenía dominada la región desde San Blas hasta Los Mochis y Ahome y representó un verdadero dolor de cabeza para los comerciantes y terratenientes.

Reconociendo su error de unirse al villismo, parte hacia Sonora y se entrega en Movas en febrero de 1915 al Coronel Guadalupe Cruz que le promete apoyo para que le concedan el indulto ¡Palabra incumplida! Bachomo es fusilado en Los Mochis el 24 de octubre de 1916.

El segundo hecho, se refiere a una batalla sostenida en la comunidad de Tehueco (centro ceremonial tradicional de los mayos) el 7 de julio de 1915.

El carrancismo estaba dominando por toda la costa de Sonora y Sinaloa. Los maytorenistas o villistas penetran a Sinaloa al mando de Juan Antonio García, Iturbe, al enterarse, sale de San Blas para El Fuerte con 300 hombres y manda otra columna de 200 al mando del coronel Marcelino M. Carreño por el rumbo de Choix. El 4 de junio se entabla combate en el Llano de los Soto contra maytorenistas al mando de García y Barrios a quienes hace huir, luego ocupa El Fuerte. Iturbe ordena perseguir a García que se dirigía a San Blas, comisiona al teniente coronel Pedro J. Almada con escolta y al teniente coronel Eduardo Fernández con una fracción de caballería. El 7 de junio alcanza a García en Tehueco y se desata una cruel batalla que duró todo el día.

Fernández, al ver que una ametralladora enemiga detiene sus ráfagas, se lanza soguilla en mano intentando lograr el arma mortífera, pero el destino le jugó una mala partida, al estar como a cinco metros de su objetivo, el arma se destraba y lanza una ráfaga que instantáneamente le quita la vida al intrépido teniente. Al final de la jornada ambos bandos se retiran sin saber a quien perteneció el triunfo. El campo de batalla queda sembrado de muertos y heridos; los cadáveres son arrojados en norias en Santa Lucía. Los carabineros de Santiago de los Caballeros comandados por Eduardo Fernández se destacaron por su arrojo y valentía. En el lugar donde cayó el teniente coronel Fernández se levantó una pequeña lápida como símbolo de aquella sangrienta batalla contra el villismo.

Este año de 2010 se integró una Comisión en Tehueco encabezada por el cronista de ese lugar Miguel Alonso Quintero Armenta, con el fin de levantar un hemiciclo digno a los caídos aquel 7 de junio de 1915.

El tercer acontecimiento que se narra es sobre el ataque villista a El Fuerte.El general Manuel M. Diéguez comisionó al general Enrique Estrada, que dirigía La Primera División de Caballería del Noroeste, para la campaña del Territorio de Tepic, Sinaloa y Sonora. Estando la división en el centro de Sinaloa, reciben la noticia que una columna enemiga que partió de Chihuahua para atacar por el norte de Sinaloa. Se le ordenó al general Estrada que se posicione en El Fuerte. El general Jesús Madrigal con su brigada, el 4º Batallón de Sinaloa y otras tropas de Sinaloa de la brigada del general Mateo Muñoz, se prepararon para la defensa de la ciudad. Bachomo se uniría a las fuerzas villistas que formaría una tropa de 2 mil hombres comandada por los generales Juan M. Banderas, Orestes Pereira, Pablo Ciáñez Jiménez, Ángel Barrios y Fernández y el indio Felipe Bachomo; también se les unirían los restos de las fuerzas de Orales, Felipe Riveros y Macario Gaxiola. Situaron su cuartel en Ocolome. Su objetivo era la toma de El Fuerte.

El general Madrigal ya estaba preparado para la defensa. El 5 de noviembre de 1915, villistas lanzan su primer ataque a la plaza durante tres horas siendo rechazados perdiendo muchos hombres.

Los defensores estaban ubicados a lo largo del lomerío desde la huerta de Orrantia hasta los panteones viejo y nuevo; al mayor Alfredo Delgado le correspondió situarse en la Huerta Orrantia ubicada al noroeste, lugar más próximo a Ocolome, él sería la punta de lanza. En el panteón nuevo estaría el mayo Antonio R. Castro y Othón Vega. Al retirarse los villistas sufriendo la primera derrota, no se alejaron del sitio, se reorganizaron y volvieron al ataque haciendo cuatro intentos, pero de nuevo fueron rechazados. El general Enrique Estrada recibió el parte en San Blas sobre los acontecimientos del día 5 y salió de inmediato para El Fuerte, el día 6 junto con el general Aurelio Sepúlveda para reforzar la plaza. Ese día, por la noche, los aguerridos villistas realizan otros 3 intentos siendo siempre rechazados. Durante el día 7 sólo intentaron un débil ataque, al parecer; se les agotaba el parque, mientras, el general Estrada se preparaba para dar la ofensiva final y terminar con la batalla, fue el mismo 7 por la tarde cuando emprendió lo planeado.

Con las fuerzas del 4º batallón y de los regimientos 11 y 71 al mando del general Madrigal en un flanqueo, caen sobre los villistas apoderándose del sitio allí en el propio Ocolome poniéndolos en fuga y persiguiéndolos hasta el dique de El Ranchito.

El general Sepúlveda con las fracciones del 3º, 4º, 5º y 6º regimientos y carabineros de Sinaloa hacen el movimiento por el frente y retaguardia del enemigo haciéndolos huir en desbandada y perseguidos por el general Félix Barajas.

Los derrotados villistas cruzaron el río dirigiéndose hacia San Javier para irse a concentrar a Jahuara, cuartel de Felipe Bachomo. Habían perdido como mil hombres entre muertos, heridos y prisioneros; mientras que los carrancistas tan sólo sufrieron 20 muertes y 86 heridos, entre los que perdieron la vida estaba el coronel Trujillo.

Una vez obtenida la victoria del carrancismo el general Estrada continuó su marcha hacia Sonora, dejando al Mayor Alfredo Delgado como comandante militar de la plaza de su pueblo natal El Fuerte.

Durante el trayecto a Sonora sostuvieron todavía algunas batallas con las tropas villistas en las Higueras y para el día 26 de noviembre habían desalojado a las tropas de Bachomo de todas sus particiones; una parte de los vencidos se refugió en Barobampo y otra parte en Camayeco. El general Banderas fue derrotado en el cerro de La Ventana y se retiró hacia Estación Don, siendo perseguido por el general Madrigal y el teniente coronel Topete. El 27 de noviembre Madrigal los alcanzó antes de llegar a Estación Francisco logrando la total dispersión. El 5 de diciembre en Movas, Distrito de Álamos, Sonora, se rinden los jefes villistas Juan M. Banderas, Fructuoso Méndez, Francisco Urbalejo, Jesús Trujillo, Felipe Bachomo, junto con su tropa de 1,200 hombres, ante el general Enrique Estrada. La Batalla de El Fuerte, quizás la más grande en Sinaloa por sus magnitudes, fue el inicio del fin del grupo villista. Dos pequeñas batallas más, una en Badiraguato y otra en el Cerro del Macho daba el fin en Sinaloa de la guerra contra el villismo en los primeros meses de 1916.

San Blas fungió como cuartel general de las fuerzas carrancistas, era un punto estratégico por ser estación de ferrocarril que proviene de Culiacán y en esa estación se bifurca la vía tomando un ramal hacia Nogales y otro rumbo a Chihuahua. El tren era un medio muy eficaz para el avance de tropas en las mejores condiciones; de allí la frase “la Revolución se hizo en tren”. Muchas acciones de fuera tuvieron que ver con el descarrilamiento o detención de trenes usando cualquier medio.

El Fuerte fue el otro sitio que, por residir los poderes del Distrito, era una plaza a vencer, casi siempre las autoridades distritales y municipales se aliaron a los maderistas y después a los constitucionalistas haciendo uso de los dineros para apoyo de tropas, pero también aportaban hombres. Hubo excepciones, como el caso del Prefecto Dionisio Torres que tomó preso a Emiliano C. García dando órdenes de aplicarle la ley fuga durante el traslado a Culiacán, pero sus compañeros de guerrilla lograron rescatarlo. Torres tiene un final trágico en una batalla en Los Mochis. La historia pone a cada quien en su lugar.

VIII. ¿ES LIBRE NUESTRO MUNICIPIO?

Para que quedaran plasmados los principales ideales de la sociedad mexicana en la Carta Magna, tuvieron que caer muchas víctimas, en medio de guerras civiles que se extendieron por varios años. Uno de los objetivos de la Revolución Mexicana fue precisamente luchar por el municipio libre, tema que estuvo presente en forma relevante en el programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón y en el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza.

No es el propósito de esta monografía hacer un historial detallado acerca del municipio libre, para ello, remito al libro que publicó el reconocido cronista oficial de Culiacán, el maestro Adrián García Cortés, “90 años de Municipio Libre”, editado en 2005; en el cual hace un recorrido cronológico de las primeras luchas en 1519 encabezados por Toledo, España, hasta llegar a la propuesta de Carranza al Congreso Constituyente de 1917. Además, el interesante libro en mención, hace un repaso a conceptos que están implicados en la actual estructura municipal como: ayuntamiento, edil, alcalde, cabildo, regidor, síndico procurador, etc. Tan necesarios para comprender significados y funciones de quienes integran un ayuntamiento.

Mi propósito es acercarme más al presente y describir la situación actual de este municipio en tanto la autoridad máxima que administra y gobierna este territorio bien definido y contemplado en nuestra Constitución.

Desde 1836 hasta 1917, el poder se centraba, en todo el país, en las figuras del Presidente de la República, del Gobernador del Estado y en los prefectos o jefes políticos.

El Distrito de El Fuerte estaba conformado por los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte, gobernado por un prefecto que radicaba en la ciudad de El Fuerte. Esta autoridad era designada por el Gobernador, y los alcaldes o presidentes de los ayuntamientos, aunque eran elegidos a través de una elección popular, el prefecto, de la mano con las autoridades y los “candidatos” integraban las planillas. Legalmente correspondía al Gobernador y a los Prefectos organizar todo lo relacionado con las elecciones. Los documentos que he revisado en el archivo municipal de El Fuerte, así lo demuestran.

Un vistazo sobre elecciones antes de 1911, nos indica que era un grupo reducido de personas quienes ocupaban los altos puestos alternativamente y eran, sin lugar a dudas, quienes tenían el poder económico en la región; los Orrantia, Ibarra, Vega, Torres, Almada, Pacheco, Alcaraz, entre otros. Estos mismos apellidos los podemos ver en los registros de propiedades de fincas urbanas, ranchos agrícolas y ganaderos, empresas productivas y mineras.

Quiero resaltar que, a pesar de hacer uso de sus influencias para obtener los mejores terrenos cobijándose en las leyes que otorgaban tanta facilidad para apoderarse de grandes extensiones, los prefectos recibían constantemente solicitudes de apoyo de los ayuntamientos de Choix, El Fuerte y Ahome, para poder brindar los servicios a que se sentían obligados, principalmente de instrucción pública (educación) y salud, quejándose que no contaban con recursos para pagar a maestros o preceptores. Los ayuntamientos dependían en gran medida del apoyo que conseguían con los prefectos y éstos, a la vez, elevaban las peticiones al gobierno del estado que, en ocasiones, respondía con algunos apoyos.

Durante el movimiento revolucionario, el Distrito pasó por una crisis muy marcada y severa en todos los renglones, tanto las autoridades de los tres municipios como el propio perfecto del Distrito, se vieron envueltos en acciones violentas y se dedicaron a mantener su poder político aliándose unos con los revolucionarios, otros, con el gobierno en el poder, y unos más se retiraron a la vida privada o huyeron del país en espera de la estabilidad para su regreso. Los municipios, durante esta etapa, apenas luchaban por la supervivencia.

Es en 1916 cuando se desintegra el Distrito de El Fuerte en base a los Decretos del 11 de septiembre, 30 de noviembre y 20 de diciembre, separándose en los tres municipios de Choix, El Fuerte y Ahome, acordando el pago de la “Deuda Municipal” proporcionalmente quedando como sigue: El Fuerte, 50%, Ahome, el 40% y Choix, el 10% liquidación que se haría al Banco Occidental de México. Como se puede apreciar los tres municipios ya nacen endeudados.

Veamos ahora, dada su importancia, el debate que se suscitó entre municipios y gobierno del estado por el problema del cobro de impuestos. Tomo los datos de un documento enviado por el Ayuntamiento de Mazatlán al de El Fuerte fechado en septiembre de 1917:

En sesión extraordinaria se acuerda enviar la comunicación No. 1164 al Congreso del Estado donde el punto central es:

“. . . Un manifiesto a esa H. Legislatura que considera vulnerada su libertad de administrar su hacienda en los términos de la fracción II Art. 115 de la Constitución General de la República y Art. 90 de la Constitución Política local vigente, pues deroga el citado Decreto el inciso “f” de la Ley No. 41 de Redo, quintando a los municipios el derecho que les corresponde de legislar sobre los arbitrios de que disponen… creemos que las facultades extraordinarias de que goza el C. Gobernador, no incluye la autorización para quitar a los municipios los arbitrios que le corresponden, sin darles en cambio otros nuevos que compensen la pérdida que se les ocasiona, para el buen equilibrio de sus presupuestos… no puede interpretar como una tutela que el Estado pretende ejercer sobre los municipio, siguiendo la conducta inventariada de todos los gobernadores anteriores que solo pretendían la centralización de todas las contribuciones, exigiendo, por otra parte el fiel cumplimiento a los municipios de todos los servicios municipales sin darles a cambio fondos suficientes para su debida atención”.